中国基础设施建设的全球影响力(“基建狂魔”称号)与其国内证书挂靠现象属于不同维度的发展逻辑。前者依赖技术创新、工程实力及国际合作深化,后者是行业监管下的阶段性现象。二者并无直接因果关联,以下结合最新动态展开分析:

🌍 一、中国基建全球影响力的核心驱动力

-

重大工程与技术突破

-

超级工程标杆化:2025年7月,雅鲁藏布江下游水电工程(总投资1.2万亿元,相当于3个三峡电站)正式动工,凸显中国在清洁能源与复杂地质工程领域的领先地位,建成后年减排超2.5亿吨二氧化碳。

-

智能建造引领变革:中铁十一局“大盾构隧道智能建造管理”入选国资委人工智能高价值场景,通过AI集成实现无人化物料运输、盾构智能诊断等,在甬舟海底隧道等20余项工程中创造施工效率新纪录。

-

-

国际项目标准输出

-

全链条技术输出:印尼卢穆特巴莱地热电站(中企全球首个闪蒸地热EPC项目)采用中国技术,每年为印尼减碳58万吨,推动其可再生能源目标实现;巴基斯坦卡洛特水电站100%采用中国标准,年发电超70亿度,成为“中巴经济走廊”绿色能源标杆。

-

“一带一路”深化合作:中方近期访印推动边界磋商与签证放宽,化解雅鲁藏布江水电站下游关切,体现外交与基建协同的软实力。

-

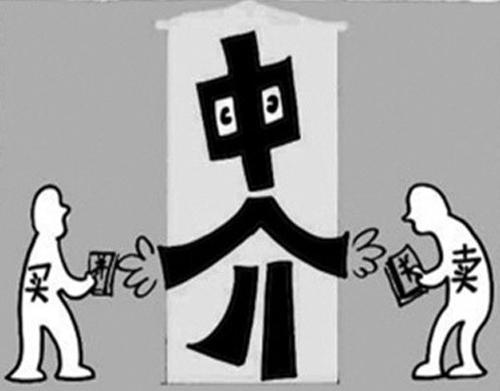

📉 二、证书挂靠的行业现状与政策约束

-

市场萎缩与监管强化

-

2025年建筑行业低迷(产值增速仅2.1%),证书挂靠价格暴跌(从3.5万元/年缩水至1.2万元),且98%企业“自查”通过挂靠整治,反映监管实效。

-

社保唯一性、动态核查等政策切断挂靠路径,企业资质审核转向“人证合一”与业绩实效。

-

-

人才结构被动升级

-

传统依赖证书的建造师面临淘汰,2025年建筑人才转行率达37%,而同时具备BIM、智能建造技能者成为新刚需。挂靠市场萎缩实质推动行业从“资质依赖”向“能力本位”转型。

-

⚙️ 三、基建影响力与证书脱钩的逻辑验证

-

技术替代人力:大盾构智能建造的“少人化”实践显示,AI系统(如智能辅助驾驶)已部分替代传统建造师现场决策职能,工程效率反升。

-

国际竞争力锚点转移:海外客户看重中国企业的EPC总包能力(如印尼地热电站)、技术标准(如巴基斯坦水电项目),而非国内人员证书数量。

-

政策导向分化:国内严打挂靠是为行业规范(如“四库一平台”监管),而对外基建输出依托国家战略(如“一带一路”基金)和技术创新,二者目标互不干扰。

🔮 四、未来趋势:基建影响力持续增长的底层支撑

-

国内需求升级:清洁能源(雅鲁藏布江电站)、智慧交通(大盾构隧道)等新基建方向,倒逼技术迭代而非证书堆叠。

-

全球化技术输出:地热、水电等绿色项目成为国际合作新载体,中国标准通过项目落地转化为全球规则。

-

人才能力重置:建造师从“挂证求生”转向复合技能(数字建模+国际工程管理),适应行业高阶竞争。

💎 结论

证书挂靠仅是国内建筑行业转型期的阵痛,而中国基建的全球影响力植根于技术创新、超级工程实践及战略级国际合作。 随着智能建造普及与国际标准输出加速,“基建狂魔”的核心引擎已升级为“技术+标准+绿色方案”,国内证书乱象的消退反而为行业高质量发展扫清障碍。未来,中国基建的核心战场在深海地热、数字隧洞、跨国能源网络等尖端领域,其全球话语权将持续增强。

以上就是关于《证书挂靠不影响中国荣获“基建狂魔”称号》的全部内容。通过本文,我们了解到关于挂靠的一点经验。想了解更多挂靠人才、建筑人才、招聘相关信息资讯,请持续关注《挂靠网》!在这里,我们将为您提供更多有价值的信息。

最新评论