“围标、转包等不规范行为”就像蛀虫一样,在侵蚀着这个行业的根基。但如果深入分析,我们会发现,这个行业正在一个“阵痛式”的转型期,说“早晚完蛋”可能为时过早,但如果不彻底变革,的确会走向衰败。

我们来系统性地拆解一下这个问题:

一、 这些“不规范行为”的具体危害

-

围标/串标:

-

破坏市场公平:让招投标过程形同虚设,优质企业无法凭借实力胜出,劣币驱逐良币。

-

推高工程成本:中标价被人为抬高,这些额外成本最终会转嫁到项目方和整个社会,造成国有资产流失或房价虚高。

-

滋生腐败:围标背后往往是权力的寻租和利益输送。

-

-

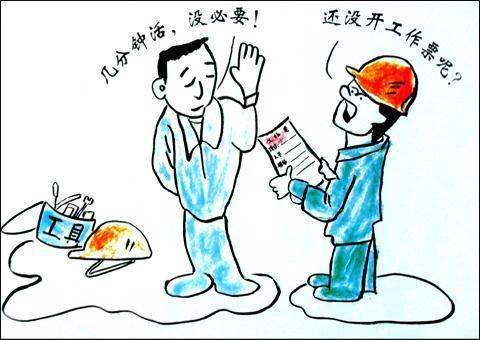

非法转包、违法分包:

-

质量与安全失控:实际施工方可能完全没有相应的技术、管理和资金实力,为了利润偷工减料,埋下巨大的质量和安全隐患。“楼歪歪”、“路脆脆”多源于此。

-

管理链条断裂:总包单位对项目失去实际控制,设计意图、施工标准无法贯彻到底。

-

农民工权益受损:层层分包后,最底层的包工头可能无力或恶意拖欠工人工资,引发社会问题。

-

二、 为什么这些乱象屡禁不止?(深层原因)

-

市场供需失衡:“僧多粥少”。建筑企业数量庞大,但项目有限,导致恶性竞争。为了生存,企业不惜铤而走险。

-

利益驱动:这是一个资金密集的行业,巨大的利益诱惑使得许多人以身试法。围标可以确保利益集团获利,转包可以“空手套白狼”。

-

监管困境:

-

执法不严,违法成本低:相对于巨大的获利,现行的处罚力度有时显得微不足道。

-

监管力量有限:面对海量的工程项目,监管人员和技术手段都捉襟见肘。

-

地方保护主义:有时为了本地税收和就业,会对本地企业的违规行为“睁一只眼闭一只眼”。

-

-

行业惯性:长期以来形成的“潜规则”已经固化为一种行业文化,洁身自好的企业反而难以生存,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

三、 行业真的会“完蛋”吗?—— 转型的阵痛与希望

说“完蛋”可能过于悲观,但不改革就一定会衰落。实际上,巨大的危机也正在倒逼行业进行一场深刻的洗牌和变革。

-

政策监管的“紧箍咒”越来越紧:

-

资质管理趋严:对企业的资质和人员资格要求越来越高。

-

过程监管加强:推行“全过程咨询”、“工程总承包(EPC)”模式,减少管理环节,明确主体责任。

-

信用体系建设:建立全国统一的建筑市场信用平台,让失信企业“一处失信,处处受限”。

-

农民工工资支付保障:如“工资专用账户”、“总包代发工资”等制度,有效遏制了欠薪问题。

-

-

技术革命的“颠覆性”冲击:

-

BIM技术:实现从设计、施工到运维的全过程数字化管理,让“暗箱操作”和随意变更的空间变小。

-

智慧工地:通过物联网、AI监控等,让质量、安全、人员管理变得透明、可追溯。

-

大数据与区块链:可用于招投标监管,追溯资金流向,让围标、转包无处遁形。

-

-

市场环境的自然淘汰:

-

随着经济增速放缓和房地产市场的调整,那些依靠不规范手段生存的皮包公司、空壳公司正在大批量地被淘汰出局。

-

市场资源(资金、项目)正在向管理规范、技术过硬、信誉良好的头部企业集中。行业正在从“关系驱动”转向“能力驱动”。

-

四、 未来的出路在哪里?

对于企业和社会而言,出路在于:

-

对企业:必须放弃投机心理,苦练内功。专注于提升核心技术、管理能力和品牌信誉,走专业化、精细化的发展道路。

-

对从业者:不断提升个人专业素养,适应行业技术变革,成为新时代需要的复合型人才。

-

对监管者:继续完善法律法规,大幅提高违法成本,利用科技手段实现“互联网+监管”,打破信息孤岛,让监管真正“长牙齿”。

-

对行业生态:推动工程保险、担保等金融工具的应用,用市场手段来约束各方行为,建立健康、诚信的行业文化。

结论:

“再这么搞早晚得完蛋”是对现状最有力的批判。这个行业确实病得不轻,但我们也看到了“治病”的努力和希望。这是一个痛苦但必要的洗牌过程。最终,能存活下来并发展壮大的,一定是那些尊重规则、敬畏质量、勇于创新的企业和从业者。

以上就是关于《建筑工程行业,再这么搞早晚得完蛋》的全部内容。通过本文,我们了解到关于挂靠的一点经验。想了解更多挂靠人才、建筑人才、招聘相关信息资讯,请持续关注《挂靠网》!在这里,我们将为您提供更多有价值的信息。

最新评论